Analisis Konstruktivisme di balik Tindakan Paradoks Norwegia pada Kebijakan-Kebijakan Climate Action

Ilustrasi Norwegia (sumber: pixabay.com)

Tulisan ini akan membahas motif climate action yang dilakukan Norwegia. Climate Action itu sendiri merupakan sebuah usaha untuk mereduksi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan serta ketahanan dalam situasi iklim yang berubah (UNDP 2020). Maka dari itu, PBB mengagendakan Sustainable Development Goals dan Paris Agreement yang berfungsi sebagai rezim internasional serta pedoman pembangunan berkelanjutan (United Nations 2015). Berangkat dari situ, Norwegia menjadi negara industrialis maju pertama yang meratifikasi Paris Agreement (International Institute for Sustainable Development 2016). Akan tetapi, pada kenyataanya Norwegia justru makin mengintensifkan kegiatan industri strategis mereka di bidang migas. Selain itu, terdapat sejumlah agenda yang dirancang oleh Norwegia untuk menutupi kegiatan industri strategis mereka sehingga masyarakat internasional seolah teralihkan kepada climate action yang dilakukan Norwegia. Oleh karena itu, tulisan ini berusaha untuk menyelidiki faktor apa yang menyebabkan Norwegia melakukan tindakan paradoks tersebut.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis akan menggunakan pendekatan konstruktivisme sebagai kerangka teori. Berdasarkan pendekatan konstruktivisme, interaksi dan hubungan antar aktor internasional merupakan tindakan yang sengaja direkayasa. Dengan kata lain, suatu tindakan yang dilakukan oleh aktor tidak serta merta terjadi karena adanya sistem pre given, melainkan merupakan agenda dari aktor itu sendiri (Wicaksana 2018). Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Norwegia dalam merespon perubahan iklim merupakan tindakan konstruktif dan sengaja dibuat untuk menutupi tindakan lain ‘konstruktif’. Tulisan ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian pertama merupakan kerangka pemikiran, bagian pembahasan yaitu analisis bukti-bukti kasus yang dilakukan Norwegia sebagai tindakan konstruktif serta membandingkannya dengan tindakan yang serupa dalam merespon perubahan iklim dari sudut pandang neo-neo, dan bagian terakhir adalah kesimpulan.

Konstruktivisme dalam Hubungan Internasional

Konstruktivisme hadir ke dalam teorisasi studi Hubungan Internasional sekitar tahun 1990-an. Alih-alih menjadi sebuah teori mapan layaknya neo-neo yang sifatnya eksplanatif, konstruktivisme merupakan teori yang berbasis pada dialektika dan hermeneutika sehingga perspektif ini berbeda baik secara ontologi, epistemologi, dan metodologi ala neo-neo, dan bukan derivasi dari teori kritis seperti perspektif post positivisme dan feminisme (Wicaksana 2018). Perbedaan mendasar antara cara berfikir konstruktivisme dengan teori-teori mapan serta teori kritis adalah cara kerja konstruktivisme yang bukan menafsirkan fenomena sosial dan politik melainkan sebuah kerangka berfikir analitis untuk mengulik penyebab dibalik fenomena sosial dan politik itu sendiri serta menjelaskan faktor yang tidak dapat dijelaskan oleh teori-teori mapan. Selanjutnya, dalam Hubungan Internasional, konstruktivisme dikembangkan oleh Nicholas Onuf, Alexander Wendt, dan Finnemore. Ketiga tokoh tersebut mendasarkan pemikirannya pada filsafat konstruktivisme yang melihat interaksi sosial seharusnya dipahami secara mendalam dari konteks latar belakang yang menginisiasi ‘ideasional’ bukan melihat dari yang terjadi apa adanya. Konsep tersebut berdasar kepada proposisi verstehen yang merupakan tesis Max Weber mengenai interaksi sosial (Morrisson 1995, dalam Jackson & Sørensen 2013).

Selanjutnya, konstruktivisme dalam menganalisis hubungan internasional, tidak serta merta melihat faktor kekuatan material, baik kapabilitas militer maupun kekuatan ekonomi seperti yang diargumenkan oleh neorealisme tetapi juga tidak hanya mengakui institusi internasional dan kerjasama sebagai solusi untuk mencapai kestabilan ala neoliberalisme. Konstruktivisme berkiblat kepada terbentuknya ide dan norma dibalik suatu aksi yang dilakukan oleh aktor internasional (Wicaksana, 2018). Maka dari situ, proposisi yang ditawarkan adalah materialism, normative structure, dan rational choices. Materialism adalah kepercayaan yang dianggap oleh kaum konstruktivisme bahwa instrumen seperti, teknologi dan militer merupakan alat yang dapat digunakan sebagai penentu kebijakan luar negeri. Normative structure adalah kebalikan dari materialism yang hanya melihat faktor instrumental dalam terbentuknya kebijakan luar negeri. Normative structure lebih menekankan norma, nilai, dan makna dibalik penggunaan instrumen tersebut. Terakhir, rational choices merupakan self-consciousness aktor dalam memilih kebijakan dan kemampuan untuk menentukan, memanipulasi tindakan mana yang dapat digunakan sehingga kepentingan nasional tercapai secara maksimal (Barnett 2014).

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas penulis akan menggunakan analisis rational choices untuk menjelaskan alasan mengapa Norwegia melakukan tindakan paradoks pada climate action yang dilakukannya. Berdasarkan proposisi rational choices maka Norwegia telah membuat kebijakan luar negeri yang sangat terstruktur dan konstruktif. Proses ini dilakukan oleh Norwegia melalui kebijakan yang sifatnya manipulatif dan berdasarkan kepada rational choices seperti memberi bantuan kepada negara berkembang, membuat kerjasama antar negara, dan membuat kebijakan pembangunan berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Antara Norwegia dan Indonesia

Kegiatan perekonomian di era neoliberal merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindarkan sebagai konsekuensi globalisasi dan interdependensi antar aktor transnasional. Globalisasi telah menyebabkan ketergantungan terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup bagi individu sebagai satuan terkecil hingga negara yang menginginkan keuntungan maksimal. Akan tetapi, masyarakat yang memiliki keinginan tanpa batas terhalang oleh sumber daya alam yang terbatas. Akibatnya, dalam memenuhi hajat hidup masyarakat, alam menjadi variabel utama yang terdampak kelestariannya akibat dari kegiatan perekonomian global. Peristiwa ini sesuai dengan argumen Harvey (1996 dalam Damian et al. 2016) yang mengatakan bahwa terdapat keterkaitan antara individu dengan keterbatasan alam sehingga untuk mencapai kepentingan individu alam harus dikorbankan. Maka dari itu, diperlukan suatu skema dan rezim yang mengatur hubungan antar setiap aktor dalam hal pemanfaatan alam serta cara untuk melestarikan alam itu sendiri. Dalam hal ini, Norwegia hadir memberikan solusi berupa program REDD+ di bawah skema Paris Agreement bagi negara berkembang seperti Indonesia dalam bentuk pendanaan (United Nations 2016).

Akan tetapi, dibalik tindakan Norwegia membuat program REDD+ terdapat motif yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa dalam era neoliberalisasi dan globalisasi, kebutuhan dan ketergantungan antar aktor merupakan sebuah keniscayaan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kepentingan. Indonesia yang memiliki lahan hutan luas tetapi tidak memiliki manajemen konservasi yang baik membuat Norwegia yang memiliki GDP tinggi serta cadangan migas yang banyak tergerak untuk memberikan bantuan finansial bagi Indonesia melalui program REDD+ (Ilmiah 2016).

Group of Friends to Combat Marine Plastic Pollution (GoF)

Combat Marine Plastic Program dalam GoF yang diinisiasi oleh Norwegia bersama Antigua dan Barbuda, dan Maladewa meluncurkan sebuah program yang bertujuan mencapai kelestarian laut dan keanekaragaman hayati di dalamnya. Program tersebut merupakan dialog antar negara yang berfungsi sebagai wadah bertukar informasi dan dukungan terhadap masyarakat pedalaman seperti para nelayan dan pelaku industri kecil yang bergerak di bidang kemaritiman. Selain itu, imperatif utama dari GoF adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat internasional tentang permasalahan sampah plastik di laut yang harus segera ditangani. Berikutnya, hal utama yang ingin dicapai Norwegia dan negara anggota GoF yang terdiri dari 55 negara termasuk WWF dan Uni Eropa adalah mengangkat isu pencemaran laut yang disebabkan sampah plastik ke United Nations Environmental Assembly (UNEA) (Norway Permanent Mission to UN 2020). Skema yang akan dilakukan oleh Norwegia serta negara anggota GoF akan ditentukan apabila resolusi yang akan dibahas di UNEA berhasil lolos. GoF pada dasarnya merupakan bentuk perwujudan pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan SDGs nomor 14 dan 17, yaitu Life Below Water dan Partnership for the Goals. Life Below Waters yang terlegitimasi melalui GoF membutuhkan kerjasama multilateral. Maka dari itu, Norwegia menginisiasi dan mengajak negara lain khususnya negara berkembang untuk mewujudkan SDGs. Hal tersebut kemudian dapat dilinearkan dengan prinsip SDGs no 17 berupa Partnership for the Goals. Maka dari itu, Norwegia sejak tahun 2016 telah menyusun Agenda 2030 berupa roadmap pembangunan berkelanjutan yang berorientasi kepada aksi nasional dan global partnership (United Nations 2016).

Environmental Politics dan Pengaruh Spektrum Politik di Norwegia

Selain aktif berkontribusi dalam mereduksi dampak perubahan iklim dan mengurangi laju kenaikan suhu global, Norwegia melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terus berusaha untuk melakukan pembangunan yang berlandaskan SDGs. Pada bulan Desember 2019, Kementerian urusan Iklim dan Lingkungan Norwegia mengeluarkan kebijakan nasional yang berlandaskan keputusan no 269/2019 yang dikeluarkan oleh EEA Joint Committee. Kebijakan tersebut merupakan usaha Norwegia untuk melaksanakan environmental politics di kawasan Skandinavia dan Nordik bersama Islandia yang juga mengandalkan sektor migas sebagai sumber pendapatan (Norwegian Ministry of Climate and Environment 2019).

Berbeda dengan negara-negara yang berada di kawasan Nordik dan semenanjung Skandinavia, spektrum politik yang berkembang di Norwegia saat ini berkiblat ke arah neoliberalisme. Hal tersebut terlegitimasi dari partai yang mendominasi di Stortinget (Parlemen Norwegia). Kubu pemerintah yang berideologi liberal saat ini beroposisi dengan kelompok partai Hijau Norwegia sehingga terjadi check and balance antara nilai liberal yang dianut, yaitu neoliberalisasi ekonomi dengan kebutuhan untuk mempertahankan legitimasi. Oleh karena itu, Norwegia membuat kebijakan nasional yang direvisi dengan tujuan terealisasikannya pembangunan berlandaskan SDG. Kebijakan tersebut diantaranya mengganti vessel yang berbahan bakar minyak menjadi LNG (Baumgart dan Olsen 2010), dan mempercepat pencapaian target SDG pada tahun 2030 dari target awal sebesar 50% menjadi 55% (Regjeringen 2020).

Paradoks Climate Action Norwegia

Dibalik climate action yang dilakukan Norwegia melalui kebijakan-kebijakan seperti REDD+, GoF, dan environmental politics, menurut sejumlah laporan yang diterbitkan oleh lembaga independen dan institut penelitian yang bergerak di bidang lingkungan menyatakan bahwa climate action yang dilakukan oleh Norwegia selama ini ternyata memiliki motif ekonomi dan kepentingan nasional dibaliknya. Menurut laporan dari Stockholm Environment Institute, climate action yang dilakukan Norwegia selama ini sangat kontradiktif dengan kegiatan eksplorasi migas yang kian intensif dilakukan Norwegia di Laut Barents, Laut Utara, dan Laut Norwegia. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar GDP Norwegia diperoleh dari sektor migas (Erickson dan Down 2017). Selain itu, ditemukannya cadangan minyak di utara Norwegia membuat pemerintah Norwegia merencanakan eksplorasi migas jangka panjang mengingat cadangan minyak di Laut Utara yang selama ini menjadi pusat dari cadangan minyak di Eropa telah mengalami penurunan jumlah dan menjadi tempat persaingan eksplorasi migas antara Norwegia dan Inggris.

Selanjutnya, Norwegia yang dikenal sebagai eksportir minyak dan gas bumi terbesar di Eropa sejatinya memberikan implikasi terhadap dinamika hubungan internasional kawasan terutama di kawasan Eropa dan Arktik. Hal itulah yang kemudian memunculkan argumen terkait urungnya aneksasi Norwegia ke Uni Eropa. Salah satu variabel yang menjadi alasan dari batalnya aneksasi tersebut adalah dinamika politik dalam negeri Norwegia dan struktur demografi masyarakat Norwegia itu sendiri yang kontradiktif dengan kebijakan-kebijakan Uni Eropa serta persoalan yang berkaitan dengan inside-outside identity. Menurut Østhagen dan Rasponik (2017), Norwegia yang merupakan negara dengan outlook mirip dengan negara-negara Nordik lainnya (Islandia, Swedia, Finlandia, Denmark) merupakan negara yang menganut welfare-state system serta ditemui pula pola pergerakan partai yang bercorak environmentalist atau partai Hijau. Akan tetapi, pada kasus Norwegia, terdapat pergeseran kepercayaan masyarakat dari sistem sosial demokrat dan lemahnya pengaruh partai Hijau yang biasa terdapat pada negara-negara Nordik. Dari hasil referendum kedua tahun 1994 menunjukkan 52,2% masyarakat menolak rencana aneksasi Uni Eropa. Suara tersebut mewakili penduduk yang tinggal di kawasan desa serta memiliki literasi rendah dan disinyalir berkaitan dengan ide-ide fundamental serta skeptis terhadap nilai-nilai yang dibawa Uni Eropa. Seperti yang kita ketahui bahwa Uni Eropa pada tahun 2050 menargetkan carbon neutral yang membutuhkan biaya lebih dalam proses transfer teknologi dan pemanfaatan alat industri ke arah pembangunan berkelanjutan

Pada dasarnya, transisi menuju green economy dan pembangunan berprinsip pembangunan berkelanjutan yang memiliki nilai investasi tinggi dan berbiaya besar bukan menjadi masalah bagi Norwegia sebagai negara eksportir minyak dan gas alam terbesar di Eropa serta memiliki kekuatan GDP nominal per kapita ketiga di dunia. (IMF 2018). Akan tetapi, terdapat faktor lain yang tidak dapat dikesampingkan sehingga menyebabkan Norwegia seolah menutupi kepentingan nasional mereka melalui kebijakan climate action. Selain faktor ekonomi yang mengandalkan produk migas, perekonomian Norwegia ditopang melalui industri perikanan serta pariwisata yang masing-masing menggunakan transportasi berbahan bakar karbon dalam skala besar (SMART 2017). Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, industri-industri tersebut berada dalam kondisi stagnan dan cenderung menurun sehingga berpotensi mengalamai kebankrutan. Maka dari itu, salah satu titik balik dan dinilai sebagai strategi Norwegia untuk tetap bertahan ditengah tekanan dunia internasional terkait usaha menuju green economy adalah pernyataan dari Menteri Keuangan Norwegia yang menyatakan bahwa perekonomian Norwegia harus menjamin keamanan generasi masyarakat pada masa depan dan oleh sebab itu pendanaan tidak diprioritaskan kepada climate policy (SMART 2017).

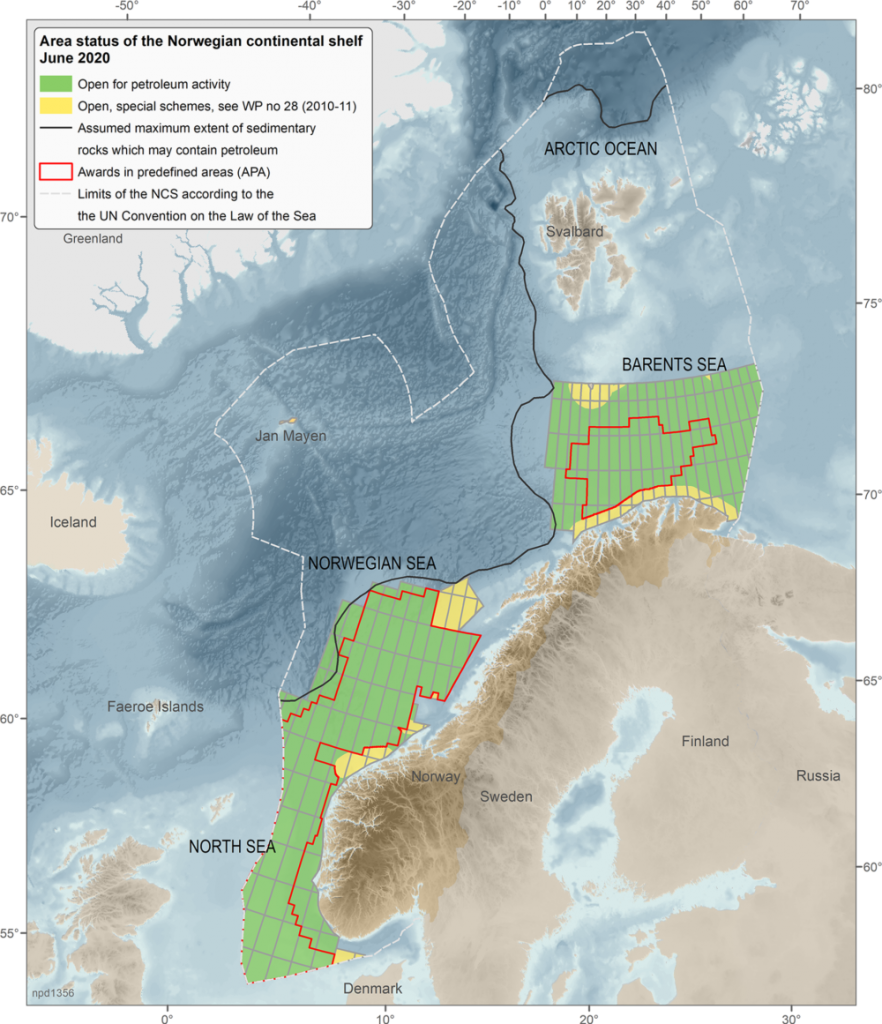

Lantas usaha yang dilakukan Norwegia untuk menutupi sekaligus mencapai kepentingan nasional mereka adalah melakukan kebijakan-kebijakan seperti yang telah disebutkan di atas serta memberi pajak terhadap produk karbon atau biasa dikenal sebagai carbon tax policy. Menurut laporan Swedish Environment Institute, Norwegia yang terus melakukan eksplorasi migas dan diproyeksikan akan melakukan ekspansi wilayah eksplorasi seperti yang diilustrasikan pada figur 1, merupakan tindakan rational choices dalam pendekatan konstruktivisme Hubungan Internasional. Hal tersebut disebabkan, carbon tax policy yang awalnya digunakan oleh pengambil kebijakan sebagai cara untuk mereduksi aktivitas eksplorasi migas dan segala bentuk ketergantungannya ternyata merupakan cara bagi negara untuk mendapatkan pemasukan negara lewat pajak (van der Ploeg & Withagen 2013). Hal ini dapat menyebabkan week green paradox, yaitu ketika pemerintah atau negara gagal menghasilkan suatu green policy yang awalnya untuk memperlambat perubahan iklim tetapi justru malah mempercepat perubahan iklim karena negara memperoleh keuntungan yang lebih cepat pula didapat dari pembebanan pajak pada produk migas dan karbon (Sinn 2008). Apabila kita kaitkan dengan laporan terkini dari Swedish Environment Institute di atas (Erickson dan Down 2017), benarlah secara klausa bahwa terdapat keterkaitan antara kegiatan eksplorasi dan proyeksi migas yang dilakukan Norwegia kian intensif terhadap benefit yang didapatkan Norwegia melalui carbon tax policy, yaitu selain pemasukan bersih dari penjualan produk migas juga mendapat pendapatan dari pajak.

Membandingkan Diskursus Neo-neo dan Konstruktivisme

Wilayah Arktik berupa tutupan es dan memiliki cadangan minyak menjadi wilayah strategis yang menjadi rebutan negara-negara seperti Amerika, Norwegia, Swedia, Denmark, Finlandia, Rusia, dan Kanada. Ketika perubahan iklim terjadi, wilayah es mencair, memudahkan pelayaran vessel sehingga kegiatan eksplorasi migas menjadi lebih mudah. Dari sudut pandang neorealisme, peristiwa ini merupakan bentuk dari balance of power di kawasan Artik dalam bentuk ekspansi ekonomi melalui kegiatan persaingan memperoleh migas (Lamy 2014). Hal tersebut kemudian berujung kepada klaim wilayah disebabkan lapisan es yang dinamis serta ditemukan cadangan minyak di bawah lapisan es tersebut. Maka dari itu, PBB membentuk Dewan Arktik yang berfungsi sebagai badan yang mengatur permasalahan antara negara di kawasan Artik dalam hal pembagian wilayah. Menurut neoliberalisme, Dewan Arktik menjadi institusi internasional yang mampu mencegah konflik militer di kawasan Artik. Akan tetapi, dengan hadirnya Dewan Arktik kini menyebabkan kawasan Artik dipenuhi kapal patroli militer yang dapat menyebabkan security dilemma dan tensi di kawasan tersebut. Sementara menurut pandangan konstruktivisme, isu yang terjadi di kawasan Artik tersebut beserta cara penyelesaiannya adalah rational choices yang dipilih para aktor terlibat dengan merekayasa agenda masing-masing aktor berdasarkan kepentingannya untuk diselesaikan lewat Dewan Arktik. Alhasil, solusi yang muncul dari dewan tersebut sebenarnya adalah konstruksi dari aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan tersebut. Adapun jika dikaitkan dengan konteks etika internasional kosmopolitanisme yang merupakan turunan dari liberalisme, global warming yang menyebabkan mencairnya es di Arktik menyebabkan munculnya respon komunitas internasional terkait intensi untuk menekan laju peningkatan suhu global. Dari situ, rezim internasional seperti Paris Agreement dan SDGs dibuat oleh aktor yang memiliki kepentingan di dalamnya sehingga dapat dikatakan usaha pembuatan rezim internasional tersebut termasuk rational choices ala konstruktivisme.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan Norwegia dalam climate action terbukti tindakan konstruktif. Hal tersebut didasari pada kebijakan-kebijakan baik dari dalam negeri, seperti environmental politics, dan carbon tax policy maupun tindakan yang berorientasi keluar seperti pengadaan program REDD+ dan GoF merupakan bentuk dari rational choices yang dilakukan oleh Norwegia guna menjalankan dan menutupi kepentingan nasionalnya di bidang eksplorasi migas sehingga atensi masyarakat internasional teralihkan melalui kebijakan-kebijakan bermotif climate action. Program REDD+ dan GoF secara konstruktivisme telah memenuhi aspek materialism dan normative structure berupa kesadaran tentang urgensi bantuan internasional selain aspek militer serta menjadi rational choices karena pemerintah Norwegia telah memperhitungkan dampak dan prospek kebermanfaatan dari kebijakan tersebut. Apabila dianalisis dari faktor paling mendasar, alasan dibalik terciptanya kebijakan-kebijakan bermotif climate action tersebut adalah pengaruh dari spektrum politik yang sedang berkuasa di Norwegia sehingga kebijakan yang dihasilkan berorientasi kepada doktrin neoliberalisme. Maka dari itu, untuk mempertahankan pemerintahan serta terus memajukan perekonomian, Norwegia menggunakan sektor migas sebagai instrumen yang dipertimbangkan untuk diekspansi. Sementara itu, selagi Norwegia di bawah rezim internasional Paris Agreement, pemerintah memberlakukan environmental politics sebagai rational choices dan normative structure yang tepat, untuk mencapai kepentingan nasional secara maksimal sembari memperhatikan etika internasional dalam usaha mencapai SDGs.

Referensi

Buku

Barnett, Michael, 2014 “Social Constructivism”. in Baylis, John. et al, (ed.), 2014 The Globalization of World Politics: An Intorduction to Internationl Relations. 5th ed. New York: Oxford University Press.

Damian, F.White, et al., 2016 “Environments, Natures, and Social Theory. Palgrave: London.

Jackson, Robert. dan Sørensen, George. 2013 Pengantar Studi Hubungan Internasional. (terj. Dadan Suryadipura, Introduction to International Relations). 5ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Lammy, L. Steven, 2014 “Contemporary mainstream approaches: neo-realism and neo-liberalism” in Baylis, John. et al, (ed.), 2014 The Globalization of World Politics: An Intorduction to Internationl Relations. 5th ed. New York: Oxford University Press.

Wicaksana, I Gede, 2018. “Konstruktivisme”. in Dugis, Vinsensio. (ed.), 2018 Teori Hubungan Internasional: Perspektif-perspektif klasik. Surabaya: Airlangga University Press.

Østhagen, Andreas, dan Rastponik Andreas 2017 ““Partners or Rivals?: Norway and the European Union in the High North”. in Liu, Nengye, et al, (ed.), 2017. The European Union and the Arctic. Leiden;Boston: Brill.

Sinn, H-W 2008. “Das Grüne Paradoxon. Plädoter für eine Illussionfreie Klimapolitik. Berlin: Econ.

Discussion Brief

Erickson, Peter, dan Adrian, Down. 2017 How Tax Support for the Petroleum Industry Could Contradict Norway’s Climate Goals. Stockholm Environment Institute www.jstor.org/stable/resrep02784 [Diakses 19 Juni 2020].

Working Paper

van der Ploeg, Frederick dan Withagen, Cees, 2013. “Global Warming and the Green Paradox: A review of adverse effects of climate policies,” OxCarre Working Papers 116, Oxford Centre for the Analysis of Resource Rich Economies, University of Oxford.

Official Publication

Norway Initial Steps towards the Implementation of the 2030 Agenda, 2016. New York: United Nations

Tesis

Baumgart, Meike dan Olsen, Jon, 2010. LNG-Fueled vessels in the Norwegian Short-sea Market: a cost-effective response to environmental regulation. Thesis. Bergen: Norges Handelshøyskole

Ilmiah, Nur, 2016. Mengkaji Program Redd+ (Reducing Emission From Deforestation and Degradation) Plus dalam Kerjasama Norwegia dengan Indonesia. Bachelor Thesis. Surabaya: Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.s

Artikel Daring

IMF, 2018. “Report for Selected Countries and Subjects” [online]. dalam https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=70&pr.y=7&sy=2018&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=193%2C946%2C122%2C137%2C124%2C546%2C156%2C181%2C423%2C138%2C935%2C196%2C128%2C142%2C939%2C182%2C172%2C359%2C132%2C135%2C134%2C576%2C174%2C936%2C532%2C961%2C176%2C184%2C178%2C144%2C436%2C146%2C136%2C528%2C158%2C112%2C542%2C111%2C941&s=NGDPD%2CPPPGDP%2CNGDPDPC%2CPPPPC&grp=0&a= [Diakses 16 Agustus 2020].

International Institute for Sustainable Development, 2016. “Norway Ratifies Paris Agreement, Promises to Go Carbon Neutral by 2030” [online]. dalam http://sdg.iisd.org/news/norway-ratifies-paris-agreement-promises-to-go-carbon-neutral-by-2030/ [Diakses 18 Juni 2020].

Norway Permanent Mission to UN, 2020 “Group of Friends to Combat Marine Plastic Pollution” [online]. dalam https://www.norway.no/en/missions/UN/news/news-from-norwayun/CombatMarinePlastic/ [Diakses 18 Juni 2020].

Norwegian Ministry of Climate and Environment, 2019. Norway’s National Plan related to the Decision of the EEA Joint Committee No. 269/2019 of 25 October 2019” [online]. dalam https://www.regjeringen.no/contentassets/31a96bc774284014b1e8e47886b3fa57/norways-national-plan-related-to-the-decision-of-the-eea-joint-committee-no.-269-2019-of-25-october-2019.pdf [Diakses 18 Juni 2020].

Regjeringen, 2020 “Norway steps up 2030 climate goal to at least 50 % towards 55 %” [online] dalam. https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/norge-forsterker-klimamalet-for-2030-til-minst-50-prosent-og-opp-mot-55-prosent/id2689679/#:~:text=Norway%20steps%20up%202030%20climate,at%20least%2050%20%25%20towards%2055%20%25&text=Today%2C%20Norway%20has%20submitted%20an,2030%20compared%20to%201990%20levels. [Diakses 18 Juni 2020].

Sustainable Market Actors for Responsible Trade (SMART), 2017. “Norway, Land of Oil and Paradox” [online]. dalam https://www.smart.uio.no/news/paradoxical-norway.html [Diakses 15 Agustus 2020].

UNDP, 2020. “Goal 13. Climate Action” [online]. dalam https://www.sdfinance.undp.org/content/sdfinance/en/home/sdg/goal-13–climate-action.html [Diakses 18 Juni 2020].United Nations, 2015. “Summit Charts New Era of Sustainable Development” [online]. dalam https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/09/summit-charts-new-era-of-sustainable-development-world-leaders-to-gavel-universal-agenda-to-transform-our-world-for-people-and-planet/ [Diakses 18 Juni 2020].

Muhammad Hazbi adalah Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Airlangga