Hubungan Internasional Pasca-Sekular: Sebuah Prospektif

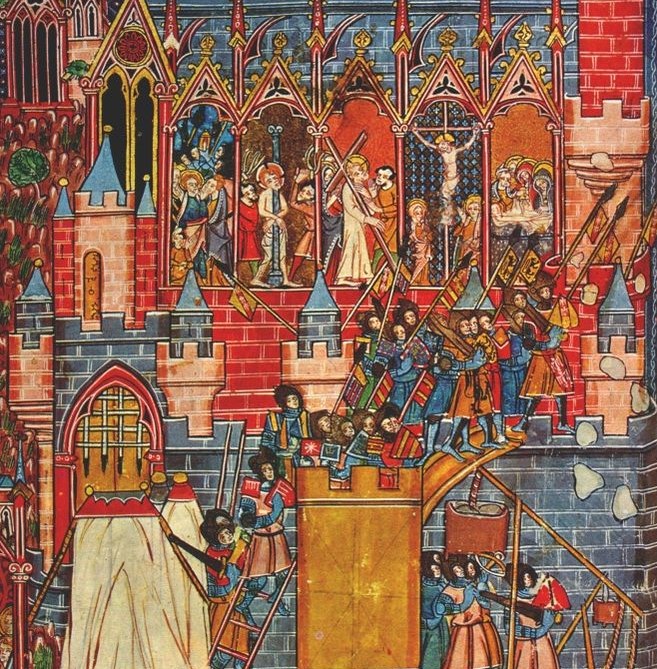

Ilustrasi dominasi peran agama dalam Perang Salib 1099. Foto: Wikimedia Commons

Ilmu Hubungan Internasional berdiri pada tahun 1919 di University of Wales (sekarang Aberystwyth University) dengan dua tujuan mulia. Sebagaimana dicatat oleh Ken Booth (2017: 21), “Ketika HI dilahirkan sebagai sebuah disiplin akademis yang terinstitusionalisasi di tahun 1919, para pendiri memiliki dua tujuan besar: menyelenggarakan pengajaran dan penelitian terhadap berbagai dimensi hubungan internasional dan untuk mengontemplasikan masa depan yang lebih baik bagi kemanusiaan”. Dalam perjalanannya, ilmu HI dibangun dengan dominasi pemikiran, sejarah, dan praktik yang ada di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Terlebih, di saat Perang Dunia II usai, disiplin ilmu HI berkembang dengan pesat di AS dan menyediakan analisis dan preskripsi kebijakan untuk dapat memenangkan Perang Dingin melawan Uni Soviet.

Ketika Perang Dingin usai, banyak di antara akademisi HI melakukan refleksi terhadap perkembangan ilmu HI yang sudah terjadi. Momentum usainya Perang Dingin ini pula yang kemudian dimanfaatkan untuk memperluas khazanah keilmuan HI dengan menerima adanya pluralitas worldview, metodologi, hingga tema-tema diskusi yang ada (Dyvik, Selby, & Wilkinson, 2017). Tidak hanya aktor yang menjadi fokus utama, tetapi sebagaimana yang diperkenalkan oleh perspektif Konstruktivisme, ide pun dibahas dalam kajian Hubungan Internasional. Tentu saja, ide yang dikaji itu merupakan ide yang masih berkaitan dengan hubungan internasional.

Satu hal yang menjadi perhatian ialah asumsi dasar HI yang selama ini diterima begitu saja, yakni sekularisme. Dengan perkembangan yang ada, muncullah kemudian pertanyaan mengenai bagaimana masa depan kemanusiaan dapat dicapai apabila kajian HI ini tidak mengakui salah satu hal terpenting dari kehidupan kebanyakan manusia, yakni agama, di antaranya: Apakah benar sekularisme merupakan pandangan yang sudah diterima oleh seluruh negara di dunia? Apakah tindakan negara dalam hubungan internasional benar-benar tidak dilandasi oleh pemahaman keagamaan para pengambil kebijakan? Apakah berbagai kejadian dalam dunia internasional benar-benar tidak dipengaruhi oleh pemahaman keagamaan? Apakah pertentangan antaragama sudah tidak lagi terjadi dan konflik yang terjadi hanya berdasarkan pada persaingan politik dan ekonomi semata? Berbagai pertanyaan ini kemudian mengantarkan pada tema baru dalam kajian HI yang berkembang akhir-akhir ini, yakni HI Pasca-Sekular.

Sebelum melangkah lebih lanjut, perlu dipahami bahwa Hubungan Internasional (diawali dengan kapital) merujuk pada bidang keilmuan sementara hubungan internasional (tanpa diawali kapital) merujuk pada realitas hubungan antar negara-bangsa.

Sekularisme dalam HI

Ilmu Hubungan Internasional yang mengkaji hubungan antar negara-bangsa hari ini tidak bisa dilepaskan dari bangunan negara-bangsa (nation-state) berdasarkan konsepsi Westphalia. Pada mulanya, yang dimaksud sebagai negara ialah sekumpulan orang yang mendiami suatu wilayah dan membentuk sebuah komunitas. Basis dari komunitas mereka ialah kesamaan identitas yang ada di antara mereka, satu identitas utama yang menyatukan mereka adalah identitas keagamaan. Meski demikian, berbagai perang dan konflik yang terjadi dengan atas nama agama di Eropa mencapai titik kulminasi ketika perjanjian damai diteken di Westphalia tahun 1648. Perjanjian Westphalia tahun 1648 inilah yang diajukan oleh para akademisi sebagai tonggak awal pemisahan antara institusi negara dengan institusi agama dan semakin tersolidifikasi melalui Piagam pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa (Holsti, 1996).

Sekularisme sendiri berakar dari bahasa Latin “saeculum” yang oleh kamus Lexico diartikan sebagai “generation, age”. Secara leksikal, Kamus Oxford mengartikan sekularisme “pandangan yang menyatakan bahwa agama tidak boleh terlibat dalam pengorganisasian masyarakat”, termasuk di dalamnya ialah dalam masalah bernegara. Dalam sejarah Eropa, Sekularisme pada mulanya merupakan bentuk oposisi biner dari Kristianitas (Hurd, 2007). Dengan demikian, dapat dikritisi bahwa sekularisme itu sendiri dipengaruhi oleh pergulatan historis masyarakat Eropa antara kekuasaan agama dengan kekuasaan politik. Pandangan ini kemudian menjadi dominan pun karena pembentukan sistem dunia modern yang amat dipengaruhi oleh warisan kolonialisme dan imperialisme Eropa Barat di berbagai belahan dunia.

Dalam masyarakat modern saat ini, Sekularisme merupakan worldview utama dalam keseharian yang membentuk cara hidup bermasyarakat dan telah menjadi sebuah kondisi alami bagi masyarakat modern (Casanova, 2011; Mavelli, 2012). Bahkan Juergensmeyer (1994) telah menyebut, bahwa Nasionalisme sekular, yang dilandasi oleh nilai-nilai Sekularisme, bukan hanya merupakan hal yang alami akan tetapi juga dapat diaplikasikan secara universal dan benar secara moral. Pandangan Sekularisme ini termanifestasikan dalam HI melalui dua hal, yakni Laicisme (dari bahasa Perancis, Laïcité) yang percaya bahwa agama merupakan hal yang harus diperlakukan secara privat, dan Sekularisme yang berakar pada tradisi Judeo-Christian (Hurd, 2004). Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada kalangan yang menentang klaim universalitas Sekularisme. Beratnya analisis Sekularisme pada pengalaman masyarakat Barat membuat banyak kalangan dari masyarakat non-Barat memiliki pandangan yang berbeda bahkan berlainan terhadap Sekularisme (Taylor, 2011).

Betapapun perdebatan yang terjadi, Sekularisme telah menjadi asumsi dasar dari analisis Hubungan Internasional dewasa ini, setidaknya sebelum kritik untuk asumsi ini digaungkan. Thomas (2000) menyebut, bahwa asumsi sekularisme dalam politik internasional ini merupakan bentuk “mitologi politik”, dengan cara merujuk kepada suatu kejadian di masa lampau untuk melegitimasi atau mendiskreditkan suatu rezim. Bangunan teoretik dua teori utama HI, Realisme dan Liberalisme, didirikan di atas pondasi sekularisme. Bagi Realisme dan Neorealisme, negara merupakan sebuah “kotak hitam” dengan segala tindakannya yang didasarkan pada logika kemampuan mempertahankan eksistensinya (survivability of the state). Sementara, Liberalisme hanya memberikan perhatian secara terbatas terhadap agama, khususnya dalam pengaruhnya terhadap pembentukan norma bagi aktor-aktor yang ada dalam HI (Gutkowski, 2013). Barulah ketika muncul Konstruktivisme di dekade 1990an, agama memiliki potensi untuk digali lebih lanjut untuk melihat kontestasi ide dalam Hubungan Internasional.

Mengembalikan Agama

Pada mulanya, kajian HI diklaim tidak bersangkut paut dengan pengaruh agama. Akan tetapi, berbagai kejadian yang memberi dampak signifikan bagi dunia rupanya mempunyai akar agama yang kuat. Perang Arab-Israel tidak bisa dipisahkan dari pergulatan antara keyakinan Yahudi-Kristen-Islam terkait status Yerusalem. Revolusi Islam Iran tahun 1979 juga berasal dari pandangan dunia kalangan Syiah, yang nantinya akan berpengaruh terhadap ketegangan relasi Iran dengan negara Barat maupun sesama negara Timur Tengah. Hingga yang paling signifikan ialah peristiwa 9/11 yang diklaim terjadi sebagai interpretasi Jihad sehingga membuka babak baru dalam perang global melawan terorisme sekaligus promosi demokrasi ke negara-negara Islam maupun berpenduduk mayoritas muslim dengan dasar untuk menghindari kekerasan atas nama agama. Berbagai kejadian ini menimbulkan kesadaran bahwa sejatinya agama punya pengaruh terhadap berbagai kejadian, baik dalam arti positif muapun negatif.

Aspirasi untuk membawa kembali agama ke dalam kajian ilmu sosial mulai mendapat signifikansinya ketika Jürgen Habermas mempopulerkan term “pasca-sekularisme” sebagai bentuk kompromi masyarakat modern terhadap meningkatnya peran agama di dalam masyarakat. Sebelumnya, Huntington memperkenalkan tesis Clash of Civilizations yang juga memberikan pandangan akan adanya potensi konflik antara Barat dengan peradaban lain di dunia, salah satunya ialah peradaban Islam. Hal ini juga sejalan dengan pandangan berbagai akademisi ilmu sosial yang menganggap bahwa agama tidak pernah benar-benar memisahkan diri dari masyarakat dan sekularisme juga tidak pernah benar-benar bisa menggantikan agama (Fox, 2001; Prasad, 2014). Sandal dan James (2010) juga menyebutkan, bahwa absennya negara dalam kajian HI bukan disebabkan oleh kondisi alami dari HI sendiri, melainkan karena keengganan dari para akademisi HI untuk mengkajinya. Dalam istilah yang diperkenalkan oleh Hatzopulos dan Petito (2003), agama pernah ditempatkan sebagai eksil yang tidak dipandang dan kini kembali dari tempat pengasingannya tersebut.

Lebih lanjut, Sandal dan James (2010) juga menyebut lima cara agama mempengaruhi kajian HI, betapapun ketiadaan pengakuan pada masa lampau, yakni: (1) sebagai penyedia legitimasi, (2) menjadi dasar pijakan worldview, (3) sebagai institusi yang menjelma menjadi aktor non-negara, (4) isu-isu keagamaan di tingkat lokal yang bisa berdampak hingga lintas batas negara, dan (5) pergerakan keagamaan transnasional. Dari kelima alasan yang diungkap Sandal dan James ini, secara garis besar terlihat bahwa agama memiliki pengaruh terhadap kajian HI, baik dari sisi teoretis maupun sisi faktual. Untuk itulah, upaya untuk membawa kajian HI menuju babak “pasca-sekularisme” perlu dilakukan.

Menuju Paska-Sekularisme

Keinginan untuk membawa kembali faktor agama dalam kajian Hubungan Internasional sudah mulai dilakukan secara sistematis. Philpott (2002) mencermati akan adanya ancaman terhadap basis sekularisme dari HI ketika terjadi peristiwa 9/11 di AS. Sebagai peristiwa yang diklaim dilandasi oleh sentimen keagamaan kelompok jihadis, peristiwa 9/11 jelas membawa kembali urgensi agama dalam memahami kejadian di dunia. Hal ini akan membawa kembali pertanyaan terhadap basis sekularisme dari HI yang mengakar hingga ke berbagai teori dan pemikiran yang ada. Bahkan, yang bisa jadi akan terjadi adalah de-sekularisasi dari HI di masa mendatang. Hurd (2017) kemudian seperti mengonfirmasi hal tersebut dengan melihat implikasi agama pada kebijakan luar negeri di AS.

Fenomena seperti ini kemudian menyadarkan akan hadirnya zaman “pasca-sekular”. Secara konseptual, pasca-sekularisme tidak berarti meninggalkan sekularisme lalu kembali pada religiusitas. Akan tetapi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Habermas (2008), pasca-sekularisme merupakan sebuah sikap masyarakat yang pada mulanya sudah sekular untuk kemudian menerima pandangan baru terkait agama. Dalam hal ini, bahwa agama tidak sepenuhnya merupakan hal yang bersifat privat dan terlepas sepenuhnya dari ruang publik. Meski demikian, pandangan Habermas ini perlu dikritisi lebih lanjut mengenai posisinya terhadap ajaran agama yang beririsan dengan persoalan politik. Sebab, pendirian Habermas sejatinya hanya mengurangi ketegangan kalangan sekularis yang acapkali secara ekstrem menegasikan agama. Sementara, ketika ada ajaran agama mengharuskan dimasukinya ruang publik, tulisan Habermas tersebut belum memberikan jawaban. Di sinilah, sebagaimana yang diargumentasikan oleh Mavelli & Wilson (2016), diperlukan adanya perluasan spektrum pasca-sekularisme dalam kajian HI. Tidak hanya sebatas pada kesadaran kognitif seperti yang diajukan Habermas, tetapi juga memahami kebersatuan agama dalam realitas sosial di masyarakat.

Lantas, bagaimana kemudian mengartikulasikan pasca-sekularisme ini di dalam Hubungan Internasional? Wilson (2012) memberikan alternatif melalui dialogisme relasional (relational dialogism). Pandangan Wilson ini ditujukan untuk memecah kebuntuan dari dualisme dari pemikiran Barat yang termanifestasi di dalam sekularisme. Menurutnya, sebagai ide, baik sekularisme maupun agama sama-sama akan mengalami proses perubahan seiring dengan berjalannya waktu, sehingga pemisahan secara rigid menjadi tidak relevan. Untuk itu, alih-alih melihat pemisahan keduanya sebagai sesuatu yang final dan permanen, Wilson menawarkan untuk melihatnya sebagai hubungan yang dinamis. Hal terpenting yang dapat dilakukan ialah, memahami ulang agama bukan sebagai sesuatu yang terinstitusionalisasi secara murni, sepenuhnya merupakan hal yang privat, dan irasional, seperti yang selama ini diasumsikan oleh pemikiran liberal-sekular. Akan tetapi, agama juga memiliki konsepsi ideasional, berdimensi komunal, dan memiliki rasionalitasnya tersendiri. Lebih lanjut, Mavelli & Wilson (2016) menyarankan untuk memasukkan faktor rasa (emotion) dalam kajian HI untuk dapat memahami ekspresi keagamaan di ruang publik.

Secara praktis, kini dalam kajian HI pemikiran Pasca-Sekularisme yang bertujuan untuk mengembalikan agama ke dalam kajian HI sudah mulai terbuka. Mavelli & Petito (2012) telah memberikan selayang pandang dan melihat adanya potensi yang besar terhadap perkembangan kajian agama di dalam HI. Di bidang teori, proyek “Teori HI non Barat” dalam dua dekade terakhir juga sudah memberikan kesempatan kepada pandangan alternatif, termasuk yang berasal dari pemikiran agama, untuk dikembangkan menjadi suatu teori HI yang khas. Hal ini dirasa penting sebab pengabaian terhadap pandangan selain teori arus utama hanya akan membatasi pemahaman terhadap fenomena HI yang ada. Beberapa di antara perkembangan yang sudah cukup serius dalam pengembangan ini adalah teori HI China yang berakar pada ajaran agama tradisional di sana, seperti Konfusianisme, dan teori HI Islam yang sebelumnya lebih banyak dimanfaatkan untuk memahami pikiran dan tindakan aktor non-negara, khususnya kelompok teroris.

Secara praktis pun, analisis pengaruh agama terhadap kebijakan luar negeri suatu negara sudah banyak bermunculan. Fox dan Sandal (2010) menyebut, bahwa keyakinan agama dapat berpengaruh terhadap worldview para pemimpin yang pada akhirnya mempengaruhi kebijakan luar negerinya. Waikar, Osman, & Ali (2019) juga meninjau bagaimana di Malaysia, identitas keislaman telah mempengaruhi kebijakan luar negerinya yang memiliki kecondongan terhadap solidaritas dunia Islam, meski kemudian pengaruh ini menurun di era Najib Razak. Di Iran pun, sebagaimana yang diteliti oleh Salamey & Othman (2010), kebijakan luar negerinya sedikit banyak dipengaruhi oleh pandangan Syiah mengenai wilayatul faqih. Sementara bagi Indonesia, identitas negara yang tidak sekular sekaligus tidak agamis membuat pengaruh agama menjadi ambigu. Signifikansinya baru muncul ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berulang kali menyebut Indonesia sebagai “negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia di mana Islam dapat bergandengan tangan dengan demokrasi” (Anwar, 2010; Wicaksana, 2016). Dari berbagai tinjauan ini, dapat terlihat bahwasanya agama memiliki pengaruh, bahkan dalam kesempatan tertentu signifikan, terhadap kebijakan luar negeri suatu negara.

Penutup

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa kajian HI Pasca-sekularisme merupakan hal yang prominen untuk didalami di masa mendatang. Memang, teramat naif jika dikatakan pandangan ini akan benar-benar menggantikan basis sekularisme yang sudah terlebih dahulu mengakar kuat dalam kajian HI. Akan tetapi, pendalaman kajian ini tetap diperlukan untuk memberikan pandangan alternatif terhadap kajian HI. Sebab, bersikeras untuk penafian agama dalam HI pada akhirnya hanya akan memberikan pemahaman atas realitas hubungan internasional yang parsial dan menghilangkan kemungkinan untuk memahami secara lebih lanjut faktor agama dalam teori Hubungan Internasional maupun praktik hubungan internasional. Untuk itulah, agar dapat memahami dunia dengan segala kompleksitasnya, analisis terhadap berbagai identitas manusia, termasuk agama, penting untuk dilakukan.

Referensi

Anwar, Dewi Fortuna. (2010). Foreign Policy, Islam, and Democracy in Indonesia. Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities, 3, pp. 37-54.

Booth, K. (2017). What’s the Point of IR? The International in the Invention of Humanity, in Dyvik, S. L., Selby, J., and Wilkinson, R. (eds.), What’s The Point of International Relations?. London and New York: Routledge.

Casanova, J. (2011). The Secular, Secularization, and Secularisms, in Calhoun, C., Juergensmeyer, M., dan Vanantwerpen, J. (editor), Rethinking Secularism. Oxford: Oxford University Press.

Dyvik, S. L., Selby, J., and Wilkinson, R. (2017). Introduction: Asking Questions of, and About, IR, in Dyvik, S. L., Selby, J., and Wilkinson, R. (eds.), What’s The Point of International Relations?. London and New York: Routledge.

Fox, J. (2001). Religion as an Overlooked Element of International Relations. International Studies Review, 3(3), 53-73.

Gutkowski, S. (2013). Religion and Security in International Relations Theories, in Seiple, C., Hoover, D. R., and Otis, P. (eds.). The Routledge Handbook of Religion and Security. London and New York: Routledge.

Habermas, J. (2008). Notes on Post-Secular Society. New Perspectives Quarterly, 25(4), 17-29.

Hatzopoulos, P. dan Petito, F. (2003). The Return from Exile: An Introduction, dalam Hatzapoulos, P. dan Petito, F. (eds.), Religions in International Relations: The Return from Exile. London: Palgrave Macmillan.

Holsti, K. J. (1996). The State, War, and The State of War. Cambridge: Cambridge University Press.

Hurd, E. S. (2004). The Political Authority of Secularism in International Relations. European Journal of International Relations, 10(2), 235-262.

Hurd, E. S. (2007). The Politics of Secularism in International Relations. Princeton: Princeton University Press.

Hurd, E. S. (2017). Narratives of De-Secularization in International Relations. Intellectual History Review. 27(1), 97-113.

Juergensmeyer, M. (1994). The New Cold War: Religious Nationalism Confronts the Secular State. California: University of California Press.

Mavelli, L. & Petito, F. (2012). The Postsecular in International Relations: An Overview. Review of International Studies, 38, pp. 931-942.

Mavelli, L. & Wilson, E. (2016). Post-Secularism and International Relations. In Haynes, J. (editor), Routledge Handbook of Religion and Politics. London: Routledge.

Mavelli, L. (2012). Europe’s Encounter with Islam: The Secular and Post-Secular. Oxford: Oxford University Press.

Philpott. D. (2002). The Challenge of September 11 to Secularism in International Relations. World Politics, 55(1), 66-95.

Prasad, S. K. (2014). The Marginalisation of Religions in International Relations. South Asian Survey, 21(1&2), 35-50.

Salamey, I. & Othman, Z. (2011). Shia Revival and Welayat al-Faqih in the Making of Iranian Foreign Policy. Politics, Religion, and Ideology, 12(2), pp. 197-212.

Sandal, N. A. & James, P. (2011). Religion and International Relations Theory: Towards a Mutual Understanding. European Journal of International Relations, 17(3), pp. 3-25.

Taylor, C. (2011). Western Secularity, in Calhoun, C., Juergensmeyer, M., dan Vanantwerpen, J. (editor), Rethinking Secularism. Oxford: Oxford University Press.

Thomas, S. M. (2000). Taking Religious and Cultural Pluralism Seriously: The Global Resurgence of Religion and the Transformation of International Society. Millennium, 29(3), 815-841.

Waikar, P., Osman, M. N. M., Ali, R. (2019). Dancing with the Ummah: Islam in Malaysia’s Foreign Policy under Najib Razak. The Pacific Review. pp. 1-24.

Wicaksana, I Gede Wahyu. (2016). The Changing Worldview of International Relations in Indonesia. International Relations of the Asia Pacific. 0. pp. 1-27.

Wilson, E. (2012). After Secularism: Rethinking Religion in Global Politics. London: Palgrave Macmillan.

Farhan Abdul Majiid adalah Kepala Peneliti Kontekstual. Dia juga merupakan lulusan sarjana Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Dapat ditemui di media sosial dengan nama pengguna @famajiid.