Kekristenan di Afrika dalam Pusaran Kolonialisme

Seorang anak perempuan membawa salib di Bangui. Foto: Fred Dufour/AFP

“Ketika khotbah mengajarkan manusia berperilaku baik agar tidak menjadi ateis, di saat bersamaan kontrol manusia secara struktural masif terjadi. Misi menjadikan orang kristen di Afrika begitu kompleks, namun diskusi akan menarik apabila mengaitkannya dengan kolonialisme.”

Memulai diskusi dengan ungkapan Bevan (2016), misionaris mengubah seorang kafir menjadi kristen sementara penjajah mengubah seorang primitif menjadi beradab (Iskarna, 2018). Pengalaman historis Afrika, terutama Afrika sub-sahara, memiliki setidaknya sebagian pandangan terhadap Kekristenan sebagai bagian dari agama penjajah yang menjarah tanah dan orang-orang Afrika. Klaim ini berevolusi menjadi stigma populer yang mengkategorisasikan sebuah proyek kolonialisme hampir sepenuhnya sama dengan penginjilan. Namun, klaim lain menyatakan bahwa agama adalah solusi ketertinggalan dan peningkatan kualitas hidup manusia di belahan dunia lain.

Kita sedang berada di persimpangan paradoksal untuk menemukan jawaban, apakah kolonialisme berguna bagi pekerjaan misionaris? Ataukah misionaris tanpa disadari membantu pekerjaan imperialisme? Tulisan ini mencoba mengurai kaitan kompleks dan paradoksal antara penyebaran kristen oleh misionaris dan kolonialisme.

Mendefinisikan Kolonialisme Abad Pertengahan

Penemuan aset berharga yang berujung eksploitasi adalah bentuk kolonialisme. Secara umum, kolonialisme merupakan bentuk dominasi dan penguasaan yang dilakukan oleh individu atau kelompok atas wilayah dan/atau perilaku individu atau kelompok lain (Horvath, 1972). Pada dasarnya, gagasan dasar kolonialisme sama dengan arti dominasi. Kemudian dalam aksinya, konsep ini menuntun paradigma hubungan antara penguasa dan yang dikuasai secara asimetris, struktural, dan rasial.

Ronald J. Horvath (1972) menuliskan rantai konseptual dominasi dan kolonialisme yang menandai dominasi sebagai penguasaan atas dua bentuk; dominasi intragroup dan dominasi intergroup. Dominasi intragroup mencakup struktur masyarakat homogen, sedangkan dominasi intergroup bekerja pada struktur budaya masyarakat yang heterogen. Akhirnya kita paham bahwa kolonialisme adalah dominasi intergroup. Kolonialisme terjadi dalam masyarakat yang heterogen, karena banyaknya anggota masyarakat non-Eropa atau non-kulit putih.

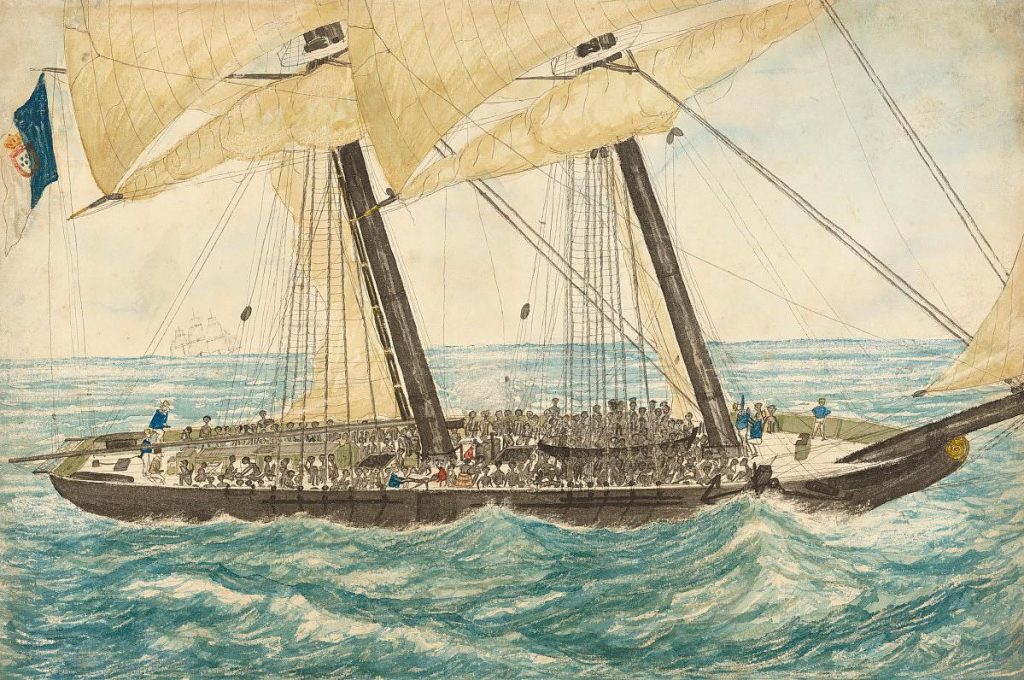

Kolonialisme Barat seringkali dimaknai sebagai kolonialisme modern. Kolonisasi modern dinavigasi pertama kali oleh Pangeran Dom Henrique dari bangsa Portugis antara tahun 1394 sampai 1460, memprakarsai the Age of Discovery. Zaman itu diartikan sebagai the Age of Discovery, dimana pelaut Eropa pergi dari rumahnya mengejar misi penjelajahan dan mengeksplorasi belahan dunia lain. Eksplorasi maritim Eropa dirintis oleh bangsa Portugis dan Spanyol, diikuti oleh Perancis, Belanda, dan Inggris. Melalui peristiwa tersebut, maka dimulainya masa-masa penemuan, penaklukan, dan penyelesaian oleh bangsa-bangsa ini dalam rangka menjajah dan menyebarkan institusi dan budaya Eropa di seluruh dunia (Webster & Magdoff, 2018).

Memahami definisi kolonialisme dari Horvarth sangat erat kaitannya dengan kedatangan bangsa Portugis di Afrika. Tujuannya adalah mereka datang untuk berdagang, selain itu juga menyebarkan institusi dan budaya Eropa disana. Membuka jalan kekayaan dan kehormatan bangsawan Eropa juga berarti menanamkan benih-benih etika dan tradisi Kekristenan di Sahara Afrika. Apabila menyoroti eksistensi heterogenitas orang Afrika, maka itu telah menjadi kesempatan kolonialisme dan misionaris untuk berinvestasi di dalamnya.

Membumikan Misionaris di Tanah Non-Eropa

Jarang terjadi sepanjang periode kolonialisme modern, penjajah tidak membawa bible sebagaimana panduan imannya dalam mengejar harta, harkat, dan martabat di tempat asing. Pergi menjajah membawa kitab suci tandanya seseorang atau siapapun itu tengah melakukan ekspedisi rohani, atau mungkin membelokkan kata “penjajah” kepada sesuatu yang lebih bersih dan mulia yaitu misionaris.

Sebuah klaim mengatakan, Kristen dan kolonialisme sebaiknya dipaketkan menjadi satu; misionaris mengubah spiritual terjajah dan penjajah membudayakan yang terjajah (Gray, 1982; Iskarna, 2018). Kekristenan menjadi salah satu budaya Eropa memainkan peran ganda sebagai kepercayaan agama sekaligus referensi teologis untuk memperkuat klaim bahwa masyarakat Eropa yang lebih beradab—kecenderungan superioritas ras atau white supremacy (Said, 1978; Iskarna, 2018). Artinya agama dapat menjadi alat ideologis untuk mendominasi orang lain (Althusser, 2001; Iskarna, 2018).

Akan tetapi, jika merujuk suatu klaim bahwa misionaris membantu transformasi hidup pribumi sepatutnya itu merupakan fakta yang perlu dibenarkan juga. Setidaknya ada catatan bahwa misionaris Kristen menyediakan sekolah, fasilitas kesehatan, rumah sakit, dan bangunan gereja. Ini lebih baik daripada sekadar menumpang “perahu kolonial” serta menuruti aturan mereka. Meninjau Kekristenan dari perspektif kolonial Eropa dapat menyerupai proyek peradaban dalam rangka memajukan kehidupan primitif dunia, yang kemudian diinjilkan ke Asia dan Afrika dalam rupa berita keselamatan dan menjadikan bangsa-bangsa sebagai murid Yesus Kristus (Iskarna, 2018). Inilah tanda proyek penginjilan Kristen.

Sejarah mengungkapkan bahwa pengaruh Islam lebih signifikan di benua Afrika. Pengaruh itu mulai mereda sejak datangnya Kristen di abad ke-19, ditunjukkan melalui jumlah orang Afrika yang mengklaim Kristen telah meningkat dua kali lipat setiap dua belas tahun (Gray, 1982). Meskipun proses Kristenisasi lebih kuat daripada Islam, kenyataan yang lebih komprehensif menyatakan bahwa sejak awal 1970-an Kristen dan Islam memiliki dampak besar di selatan Sahara (Gray, 1982).

Pengaruh agama Kristen di Afrika bergantung dan dibentuk oleh persepsi serta inisiatif Black Africa. Realitas yang memimpin Kekristenan menyangkut erat proses indigenisasi oleh para pemimpin dan penginjil asli Afrika terhadap proklamasi iman Kristiani di tengah ribuan orang Afrika. Perluasan agama Kristen di wilayah Afrika Barat bergantung pada inisiatif orang kulit hitam yang menjadi pendeta, guru, bahkan seorang niagawan sekalipun terhitung pelopor injil (Ajayi, 1965; Ayandele, 1966; Tasie, 1978; Gray, 1982). Proses Kekristenan di Afrika merupakan bagian integral antara relasi kolonialisme, misionaris, dan pribumi yang paradoksal.

Mutualisme Kolonial dan Misionaris di Afrika

Mustahil apabila seseorang tanpa keamanan diri dan informasi mendatangi tempat baru yang asing, sekalipun itu didorong oleh kehendak hati yang mulia. Tidak ada makan siang yang gratis sehingga perlu untuk mengecek keterlibatan aktor di sana—yang secara spesifik ialah mendeteksi keterkaitan kolonialisme dan misionaris. Hubungan antara otoritas kolonial dan misionaris boleh dikatakan saling menguntungkan, win-win solution, dan terikat.

Kolonialisme memperoleh keuntungan dari mimbar-mimbar misionaris yang secara tidak langsung melegitimasi tindakan otoritasnya di Afrika. Seperti dikutip dari Rodney (1972) bahwa intisari khotbah misionaris di Afrika menekankan kerendahan hati, perdamaian, pengampunan, dan bertetangga baik, yang seakan-akan memitigasi pemberontakan pribumi dengan prospek jangka panjang yaitu memelihara status quo relasi tuan-pelayan di antara orang Eropa dan Afrika (Okon, 2014). Pandangan ini memaksudkan pihak misionaris di Afrika tidak lebih dari agen kolonialisme yang mewartakan injil sekaligus memengaruhi psikologis orang Afrika bahwa tindakan otoritas Eropa adalah yang paling rasional dan harus dimaklumi.

Berseberangan dari pandangan tersebut, tujuan misionaris sejatinya adalah mewartakan injil Kristen di Afrika sebagaimana itu adalah pesan mesianisme untuk menjadikan semua bangsa milik Tuhan. Untuk pertama kalinya misionaris Protestan ditugaskan ke Afrika dalam tujuan membimbing orang Eropa yang menetap di tanah jajahan supaya masyarakat Eropa di Afrika hidup penuh kasih, tidak ateisme, mencegah perselingkuhan dan penyembahan berhala (Okon, 2014). Keberadaan misionaris terbuka oleh realitas non-Eropa di Afrika yang irasional dan penuh mistis, sehingga upaya yang lebih besar—setidaknya persis seperti dominasi intergroup—untuk memajukan kehidupan di Afrika menjadi tujuan yang mulia untuk dikejar.

Misionaris mengkonversikan orang Afrika dari kegelapan, kekafiran, dan ketidaktahuan menuju peradaban Eropa yang rasional dan terpuji. Untuk aliran pemikiran ini mengandung hubungan paternalisme bahwa orang Afrika harus belajar dari orang Eropa. Alhasil, kekuatan kolonial di Afrika seolah tidak menemukan titik pelanggarannya karena patronase yang dikonstruksikan oleh misionaris berujung pada hak istimewa wewenang kolonialisme di Afrika sebagai sesuatu yang harus diterima untuk kebaikan pribumi.

Ketidakterpisahan Kekristenan dan Kolonialisme

Sebagaimana tidak ada gading yang tak retak, tidak ada kesimpulan yang benar-benar final. Baik kolonialisme dan kekristenan, keduanya sama-sama membayar harga yang tinggi untuk sebuah risiko. Risiko keamanan selama masa eksploitasi dan risiko delegitimasi terhadap iman Kristen yang terlalu dekat dengan nilai kolonialisme.

Di satu sisi, kolonialisme mewariskan sifat inferior, baik secara mental maupun struktural, dalam peradaban di Afrika, sehingga sulit berkembang agar sepadan dengan Eropa. Sementara itu, orang Afrika berutang pada dedikasi misionaris untuk membawa warta injil dan kehidupan rasional ke dalam semua segmen kehidupan mereka. Belum ada yang unggul dari semua warisan, hanya oleh eksistensi orang Afrika yang merdeka, percaya diri, dan maju yang lebih berarti. Entah dari mana itu berasal—kolonialisme ataukah, khotbah sang misionaris.

Anugrah Wejai merupakan mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Dapat ditemukan di Instagram dengan nama pengguna @anugrah.wejai